わたしがまだ小さかった頃、京都の街中にはたくさんの映画館があった。

スカラ座、朝日シネマ、祇園会館、京都ピカデリー、美松劇場、弥生座、などなど。

こどもの頃は家族で出かけるとなれば映画だった。

姉は6歳上、弟は4歳下という年齢差で、きょうだいで見たいものはバラバラ。

姉と父、弟とわたしは母、というように別々に行くことが多かった。

映画を見た後には決まって外食をした。

父と一緒の時はビアレストラン、母との時は洋食屋であった。

家ではでてこない大きくて美しいオムレツや、アニメに出てきそうなソーセージ、大人が飲んでいるビール、宝石みたいな果物が乗ったきらきらのケーキ。

そのすべてがおとなっぽくてわたしはとても興奮した。

帰り際には四条河原町の高島屋に寄る。

当時、高島屋の屋上にあった遊園地で、乗り物に乗ったり、コインを入れて覗くと投影されるひみつのアッコちゃんのスライドを見たりした。

父は地下の食品専門店でいろんな種類のチーズを買って帰る。

ちいさな家で地味に暮らす日常と比べると、映画を見に行った日はとても特別で美しく、夢のようだった。

ひとりで映画館に行くようになったのは高校生の時。

学校をさぼって見に行っては、バイトまでの間、気になる映画をはしごしたりした。

悪いことをしている、という気持ちがより一層、映画を特別なものにした。

映画をたくさん見てるやつが一番エライと思っていたし、映画を見ないやつはバカだと思っていた。

しかし、振り返ってみると当時のわたしが一番のバカであった。どつき回したい。

高校を出てから映画を作ろうと専門学校に行ったが挫折した。

チームワークがすこぶる向いていなかったのだ。

映画を嫌いになりそうだったけれど、反抗心のようなものがふつふつと沸き、狂ったように見た。

難しくて眠たいフランス映画も、アートだなんだといったオシャレな映画も、わかったようなふりをして見に行った。

「あれは〇〇のオマージュで~」なんてよく言ったものだ。どつき回したい。

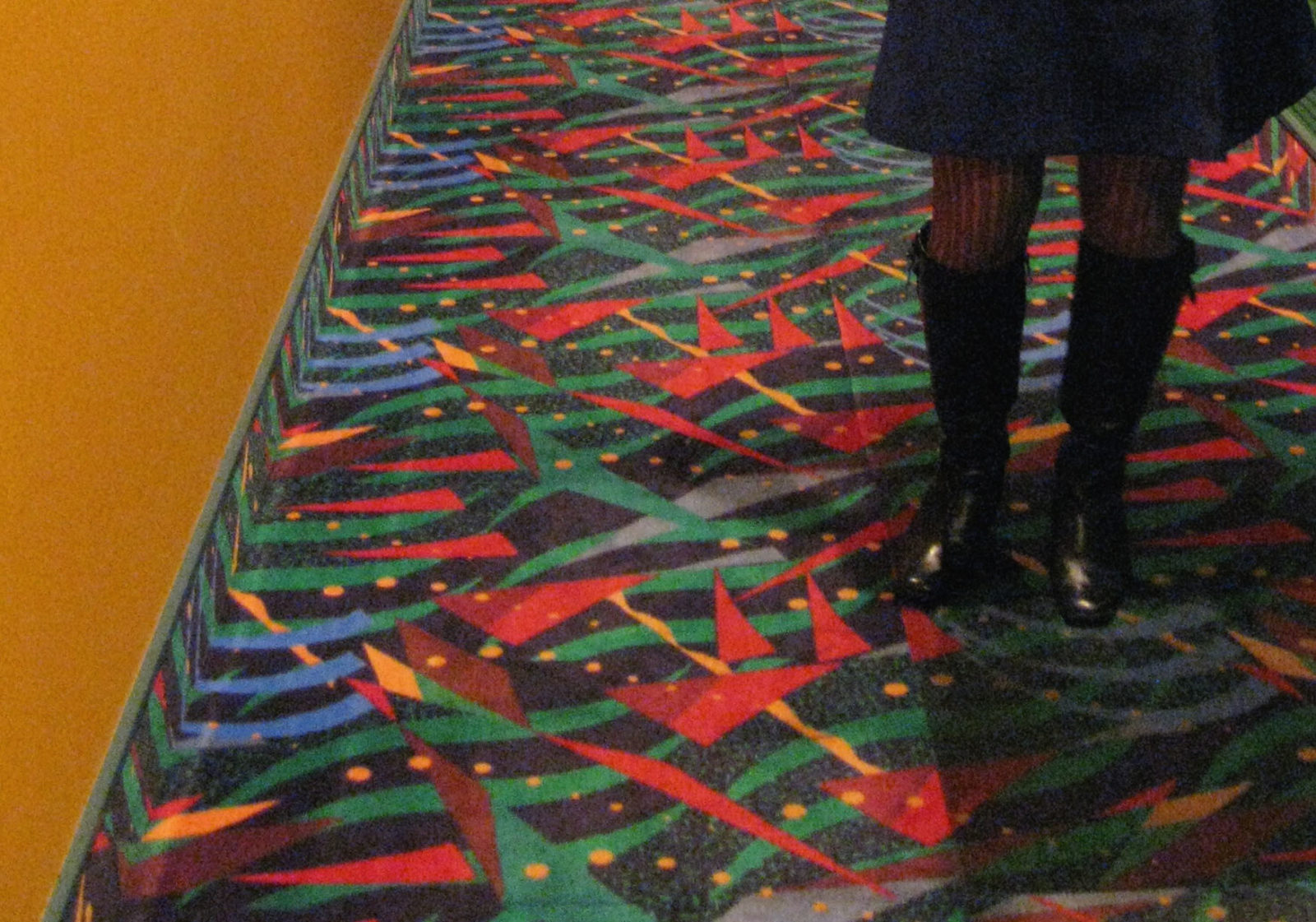

その後数年経ってからフリーターとしてぷらぷらしていたわたしは新京極にあるMOVIXでバイトすることにした。

単館系の映画館で働くことに憧れはあったものの、文科系オシャレ気取りのサブカルバカ女だと思われることをひどく恐れたのであった。

誰もそんなことを思いもしないだろうし、言ってきたりもしないだろうが、事実、当時のわたしは文科系オシャレ気取りのサブカルバカ女であった。

どつき回したい。

仕事ではパンフレットを売ったり、チケットをもぎったり、上映前の館内アナウンスをした。

その合間にこっそり交換日記を回したり、上映中の暇な時間は絵を描いたりと、授業中のようなバイトであった。

チケットカウンターに立つ女の子たちはきらきらしていて、ポップコーンを売る人たちは親しげで、映写担当の裏方の人たちはきりっとしていて、いろんな同世代のひとが働いていて、友達もたくさんできた。

映画も見放題で、制服が変だということ以外はこんな天国ねえな、と思った。

バイトが終わってからは誰かの家に集まって酒盛りをしたり、居酒屋で管を巻いたり、同世代の大学生に混じりながら酒ばかりを飲んだ。

今では映画館は減り、街には数えられるほどしかない。

働いていたシネコンも機械化がすすんで、チケットカウンターの女の子たちは姿を消した。

わたし自身も、最近は時間に追われて映画館に足を運ぶことが少なくなった。

当時の自分に後ろから、バーカ!と罵られ、どつき回されそうで、ヒヤヒヤする日々である。