初めて僕が雲ノ平山荘に訪れたのは2020年の夏。山荘主人の伊藤二朗さんが書かれた「山と僕たちをめぐる話」に感銘をうけたからだ。天候には恵まれなかったものの、滞在は素晴らしい体験で、山小屋の歴史、二朗さんとのお話、雲ノ平の幽玄な景色など、じわじわと染みるような良さがあった。そのせいか下山後どうもおかしい。通常の山行と違って、どうも違和感が残る。

「なぜ心にひっかかり続けるんだろう?なにがこんなにも惹きつけるんだろう?」

ひとつの仮説は「しごと」だった。あえて平仮名にしているのは、労働(labor)、仕事(work)、活動(action) の明確な切り分けができないから。どんな「しごと」をしているのか?その先にどんな関係性が生まれているのか?そこにヒントがあるのではと考えた僕は、いろんな場面に混ぜてもらいながら、雲ノ平山荘の魅力にせまってみることにした。

オープンなキッチンが山荘の心臓だ

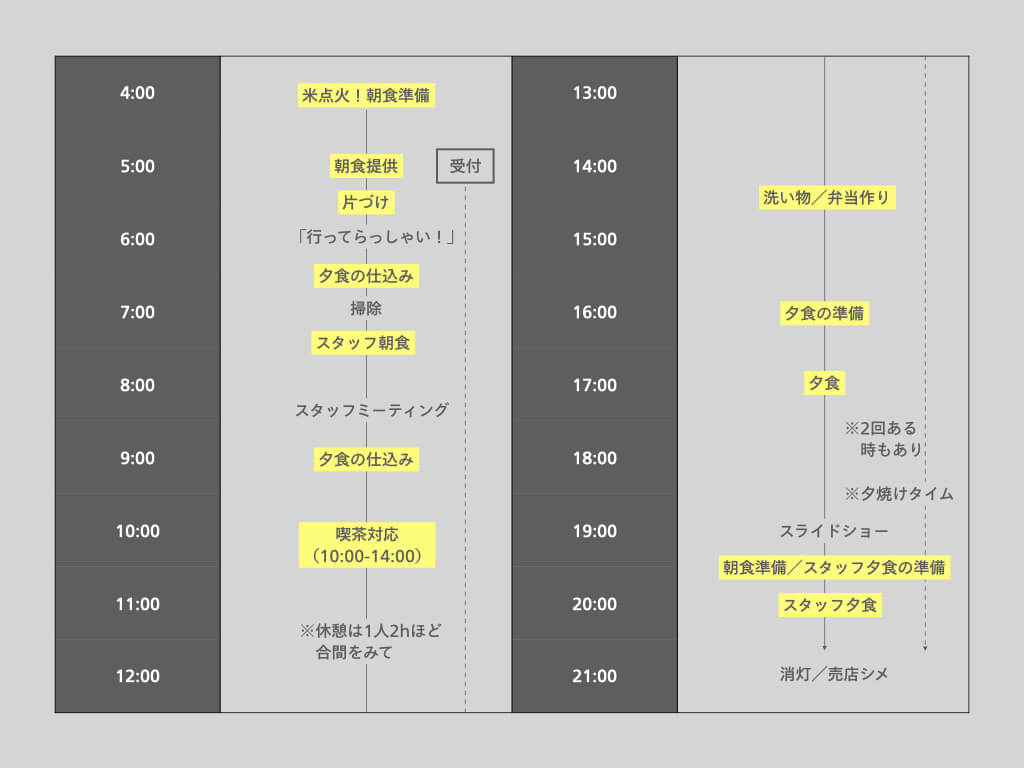

まず最初に知りたかったのは、一日の山小屋の流れだ。一般的に山小屋のしごとはとても忙しく、同様に雲ノ平山荘も朝から晩まで目が回るほど忙しい。山荘スタッフであり、二朗さんのパートナーでもある伊藤麻由香さんに話を聞いて、ざっくりまとめたタイムラインがこちらだ。

注目したいのは、食事を中心にして、一日中その準備や片づけに追われていることだ。

朝4:00には昨晩セットしておいた炊飯器に点火。そこから掃除やお客さんの受付と並行し、消灯となる21:00ごろまで、キッチンはフル回転し続けている。しかし、このキッチンこそ、雲ノ平山荘のひとつの魅力だ。スタッフが楽しそうに料理をつくったり、後片づけする様子は、間違いなく山荘における心臓の鼓動であり、柔らかい熱量をつくりだしている。ちなみに山荘に入ってみるとわかるのだが、キッチンは寝室以外のどこからでも見えるような設計になっている。

「ごはんはつくり続けてますね。みんなの胃袋がいっぱいあるから」

麻由香さんは語る。食材の運搬が困難だったり、水が潤沢にないなどの制限の中で、いかに美味しいごはんを提供できるかを常に考え続け、どれだけ楽しく、栄養のあるごはんを、いっぱいつくれるかを試行錯誤しているそうだ。もちろんおいしいお酒も仕入れている。僕は日本酒が好きなのだが、七本鎗が入っているのがうれしかった。シンプルだが、山小屋で美味しいご飯とお酒を提供する、ことはとても難易度が高いこととだと思う。

滞在中、僕はキッチンを眺めるのが好きだった。スタッフが3、4人で数多のメニューを手際よく、丁寧に、そして楽しそうに盛りつけていく。アルミ製の三層蒸し器で作られたごはん。茶色のアルミ鍋で豪快に煮込まれた石狩鍋。盛り付けられるひじきや冷奴などの小鉢。どれもがおいしそうだし、かっこいい。

おいしいだけじゃない。「調達・保存」「調理」「環境負担」などの視点を意識して、食事は考えられている。冷蔵庫頼みにならない料理計画を行っているようだ。肉や魚だけでなく動物性の出汁もNGな方がいれば、厨房で工夫して山荘初のヴィーガン料理までを提供する力の入れよう。詳しい話は、山荘スタッフ芝田洋子さんの素敵な記事「雲ノ平山荘の食」を見てほしい。

日常的な営みの集積があたたかさを醸す

いいなあと思った瞬間がある。ある日の夕焼けタイム。黒部五郎岳や祖父岳が赤く照らされ、空がピンク色に染まる時間。忙しく、夕ご飯の後片付けをしていたスタッフのみなさんがぱっと手を止めて、テラスに出てくる。宿泊客とともに、空を見上げる。徐々に山肌が黒く落ち、雲が白く輝く。うっとりと、楽しそうに眺めている。考えてみてほしい。自分の生活の中で、しばらく外を眺め続ける時間の余白はあるだろうか?このはしゃぐ洋子さんの写真は大好きだ。

一方でピリッと議論する場もある。朝8:30からはスタッフ全員でミーティングを行う。夜のまかないまで全員一緒に過ごすタイミングはない。今日の天候や予約状況などを前提に、オペレーションの確認を綿密に行った後、昨日の反省点や意見交換をしたりする。「仕込みのタイミングが夜遅くまでかかっちゃったよね」「受付での案内がよくなくてお客さんを困らせてしまったかもしれない」「発電機を何時間動かそうか」「連泊の人がいるのでメニューを変えようか」メリハリを持ちながら山荘を駆動させる。この営みが染み出している。

もちろん登山客の楽しそうな雰囲気もあたたかさをつくる。雲ノ平山荘はとにかく窓が多い。トイレにも窓がたくさんある。山荘をぐるっと窓が取り巻いていて、北アルプスの名峰が天候や時間に合わせて表情を変える。飽きない。登山客がその山々を眺めながら、スナックを片手に、静かに談笑している様子は、とても幸福感に溢れている。

古いアンティーク時計が心地よくチクタク鳴る。虻や蛾が窓をヨチヨチ歩く。その姿がなぜかかわいく見える。うっすらとビルエヴァンスが流れる。二朗さんが作った木のテーブルが佇む。それぞれが建築と調和する。2010年、リニューアル工事は在来工法で行われた。冬場には6-8mも雪が積もる豪雪地帯。その積雪と地面の湿気にどれくらい耐えるかが重要であり、蔵造りに近いような膨大な木材を使用した堅牢な構造。人間界と自然界との関係性をつくる前線基地。だからこそのどっしりとした安心感が漂う。

「この大きな梁は高瀬ダムからやってきたとか。この1本40kgのプロパンガスは高天原から担いであげてきたとか。一つひとつに物語があるのが好きなんですよね」と、(他の場所も含めて)山小屋で15年以上の勤務経験があるスタッフの帯刀陽さんは語ってくれた。

「山小屋を好きになったきっかけが、ネパールでのトレッキングツアー。山小屋で絞りたての水牛の濃厚なミルクティーを飲んですごくおいしかった。歩き疲れた後にあたたかい場所と気分をくれる、山小屋がそういう体験をできる場所であって欲しいなって。お客さんはもちろん、スタッフのみんなも同じような気持ちでいてくれたら嬉しいって思ってます」

そんな麻由香さんの言葉を象徴するかのように、夜、外に出て山荘を眺めると、漆黒の暗闇にぼうっとあたたかな灯りが漏れ出す。それはまるで方舟のように見える。宿泊客が消灯前に思い思いの時間を過ごし、スタッフは後片付けやまかないの準備を進めている。

雲ノ平という公共を維持管理する

雲ノ平は10万年前に噴火した火山が溶岩台地の平原を織り成している。2500m以上の森林限界の高木が育たない山岳地帯の風景。そこに白のコバイケイソウが凛と群生する。目をこらせば紫のコイワカガミがこうべをたれて風にそよぐ。

雨上がりの後は特に美しい。急にさあっと光が差し込み、植物が急に起きたように枝葉を輝かせはじめる。ハイマツの葉には水が滴る。洗い流されたように空気が透き通る。池塘がそこかしこに現れて、鏡のような景色をつくり出す。火山灰が積もって、水が溜まりやすい地質になっているのだ。まるで日本庭園のような景色が広がる。

そんな雲ノ平も、一部では踏圧や融雪期のグライド、雨水等による洗掘などで、植生が荒廃した箇所が存在する。二朗さんは森林管理署、東京農業大学とともに協働で、その環境の復元活動を2008年より続けている。

また今年から、HIker’s Depotの勝俣隆さんと、そして講師に北海道山岳整備の岡崎哲三さんを迎えて、雲ノ平登山道整備ボランティアプログラムを開始した。今までスポーツとして関わっていたアウトドアコミュニティの人たちが、一緒にトレイルの整備をし、楽しみ、そのチャンネルから自然環境への関与を高める。そういう体験を連続的につくる試みだ。この記事が公開される頃にはプログラムは完了しているので、どんな様子になったのか、僕も楽しみだ。(岡崎哲三さんの活動についてはこちらのインタビュー記事をご覧ください)

また、そのプログラムの下見で一緒に雲ノ平を散策しているとき。二朗さんが黄色のラッカースプレーで目印をつけていく様子を見た。登山客が道を迷わないように。こういった気遣いも雲ノ平という環境整備のひとつであり、山小屋のしごとのひとつである。

遭難救助のような活動も多いのか聞いてみた。幸い、雲ノ平は危険箇所が少ないので、大きな事故は少ないが、木道で滑って捻挫する人もしばしばいる。「その救助活動はかなり負荷のかかる仕事ではないか」、と質問してみた僕に対して、「困ってる人を助けるのは、どんな人でもやることでは」と当然のように二朗さんは答える。外で怪我したり、具合が悪くなったという連絡があったら、食料や温かい飲み物を持ち、助けにいく。寡黙にラッカースプレーを塗る二朗さんの背中に、妙な説得力を感じる。

共助。普段の生活の中で、この感覚は薄れてしまっている気がする。あなたはどのくらい実感があるだろうか? 共助がなくても、自分は生きていけると思ってしまってないだろうか。

二朗さんは山小屋のしごとは、宿泊業全般、遭難救助、植生復元活動、自然保護啓蒙活動、情報発信、行政や学術機関との協働、登山道整備、生活インフラの保全であり、いわば国立公園内での「何でも屋」だと語る。

国立公園という名前だが、実態は民間人が開拓しているのが日本の実情だ。山小屋の創業者や猟師たち、宗教登山の延長が道をつくり、山小屋のような施設をつくり、それが結びついてひとつの地図を形成した背景がある。昭和6年に北アルプスは国立公園に指定されたが、当初から行政の関与はあまりなく、国立公園の日常的な維持管理というのは山小屋が担ってきたのが事実なのである。

都市の日常と接続するアーティスト・イン・レジデンス

雲ノ平山荘ならではの特筆すべきプログラムがある。2020年から始まった雲ノ平山荘アーティスト・イン・レジデンスだ。雲ノ平という環境に一定期間身を置き、そこで得られた刺激から制作活動を行う。

詳しくは「雲ノ平山荘 アーティスト・イン・レジデンス・プログラム2021」を見て欲しい。野生種の粘菌を用いて作品をつくるバイオアーティストの斎藤帆奈さんや、人間の中にある植物性をキーワードに不思議な作品をつくる渡邊慎二郎さんなど、キレ味のある世界観をまとったメンバーが揃う。

プログラムステートメントで僕が好きな一節はここだ。

「……山で育んだイメージを都市の創造性に還元し、日常的により多くの人々が自然の価値について考える機会を作ることで、自然環境と都市空間の分断を解消していく……」

つまり日常とどれだけ接続できるか、である。一見、自然環境で制作活動を行うだけ?と思われるかもしれないが、重要なのは、雲ノ平を源泉として生まれた創作物が、都市と自然をむすびつける媒介になるということだ。それはこれまでレジャーの場になっていた山を、文化の場として興すことにも近い。

そのひとつの試みとして、2020年の春にはアウトドアの日用品をつくるブランド「nubis umbra(ヌービス・ウンブラ)」が始動。雲ノ平の息吹をまとったプロダクトデザインを社会に投げかけ、多くの人が新しい視点で自然環境に向き合うきっかけになればと考えられたブランドで、利益の一部はアーティストに還元され、アーティストが自然の中で制作する環境の拡充に寄与する構想である。

滞在時にも、2020年のアーティスト・イン・レジデンスの様子を収めた映像が流れ、nubis umbraのプロダクトたちが山荘に並ぶ。女性の宿泊客グループが「わたしXSにしようかなあ」と言いながら、ShibiさんのTシャツを購入していた。素材や発色もこだわり抜かれたもので、アーティストの想いが丁寧に形にされている。僕は渋田薫さんの作品が好きで、(非売品だが)山荘の2階に飾ってあった金属の額装作品の佇まいが、山荘の木材と調和してとても素敵だなと思った。

国立公園や山文化には様々な難しい問題があるが、この取り組みはそこに囚われすぎない軽やかなものであると思う。本来人間が持つ創造性を雲ノ平という環境を通じて増幅させ、物事を生み出していく基地として山小屋を機能させていく。ただの山小屋でなく、文化的共有意識の中で、みんなの良きたむろ場になる(そして山の文化へと繋がる)ポテンシャルを秘めたプログラムなのだ。

時間と機会と文化を「生産」する

どうやら様々なしごとが雲ノ平山荘を取り巻いていることが分かった。しかし、羅列してもいまいち雲ノ平山荘がなぜ魅力的なのか、ということをうまく言葉にできない。

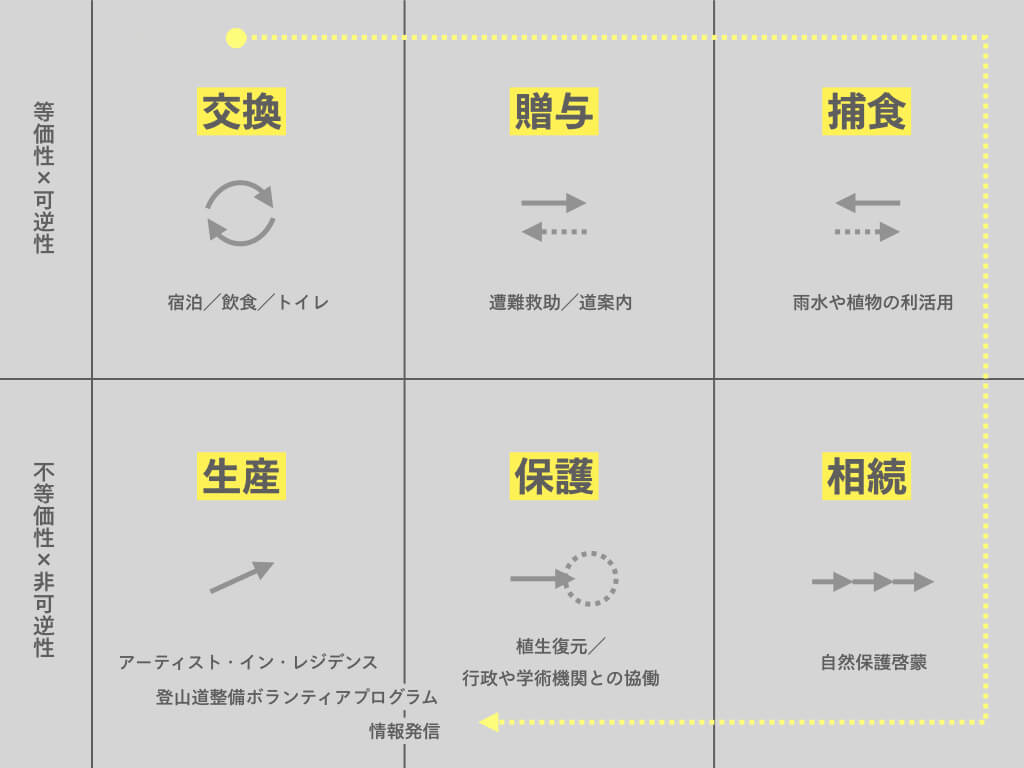

そこで、ひとつの考え方をなぞって整理してみた。人類学者フィリップ・デスコラの著書「自然と文化を越えて」第十三章に登場する”6つの繋がりの諸形態”という考え方だ。大まかにいうと、地球上に存在するつながりの関係様式は「交換」「贈与」「捕食」「生産」「保護」「相続」という、6つの概念がキーになるのではという考え方だ。

(自分なりに)雲ノ平山荘の「しごと」はこのような形になるのではと考えた。

「交換」「贈与」「捕食」はいわゆる山小屋の機能として理解しやすいことがらだと思う。

重要だと思ったのは、上段をきちんと確立させながら、下段の「生産」「保護」「相続」にあたるようなしごとを積極的に行っていることではないかと思う。特に、前述した登山道整備プログラムやアーティスト・イン・レジデンスのような「生産」に近いしごとは、数多ある山小屋の中でもユニークな取り組みだ。(ちなみに、生産は物質的なものをつくるという意味ではなく、時間や機会や文化をつくる(それは無駄なものをつくらないという姿勢も含む)ことに近い意味と解釈したい)

つまり、黄色の矢印が示すように、人間や環境への対話を続けながら、創造性を育む機会を生み出していく。そして新しい人間と自然との関わり方をつくり出そうとするアプローチこそが、雲ノ平山荘を唯一無二の魅力へと押し上げている気がするのだ。

さいごに

2020年5月に発表された環境省の「今後の自然公園制度のあり方に関する提言(概要)」には、「上質化」や「廃屋化防止」などを地域主導で計画し実行していくような指針がまとめられている。しかし、誰が柔軟にステークホルダーを束ね、方向性を定めながらデザインをしていくのだろうか。従来のトップダウンな管理制度に期待するのにも限界もあるだろう。ひとりひとりが草の根的に自然環境へ関わっていくしかない。

だからこそ、ひとりひとりの創造性が大事なのだと思う。そのために、ぜひ雲ノ平山荘に向かってみてほしい。雲ノ平山荘では今日も厨房から笑い声が響き、雲ノ平では北アルプスの名峰と草花たちが息をしている。闇夜に浮かぶ方舟は、いつも暖かく、そして未来を眼差している。そこではフタをしてしまった、自分の創造性に気づくきっかけをくれるはずだ。